2016年の正会員向けの有料コンテンツを3月31日まで、期間限定で公開しています。どうぞ、ゆっくりとご覧ください。

本ケースは女性83歳の右下の小臼歯部に2本の埋入ケースです。

今回もいろいろなことを勉強していただきたいと思います。診断と解剖、埋入位置、ガイドのドリリング位置、全てに注目してください。

実際自分も、診断の重要性とガイドの大切さを再確認しました。

******

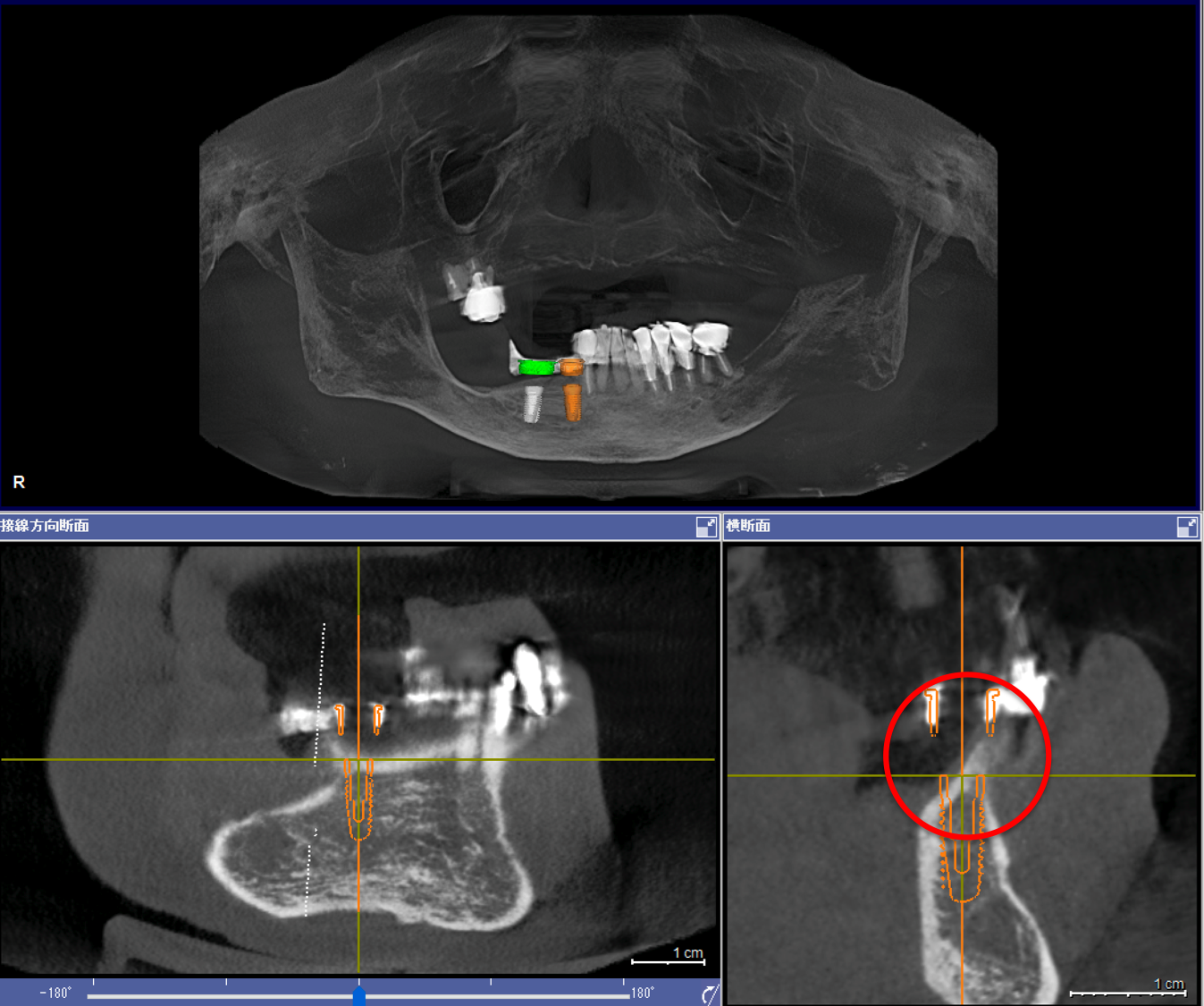

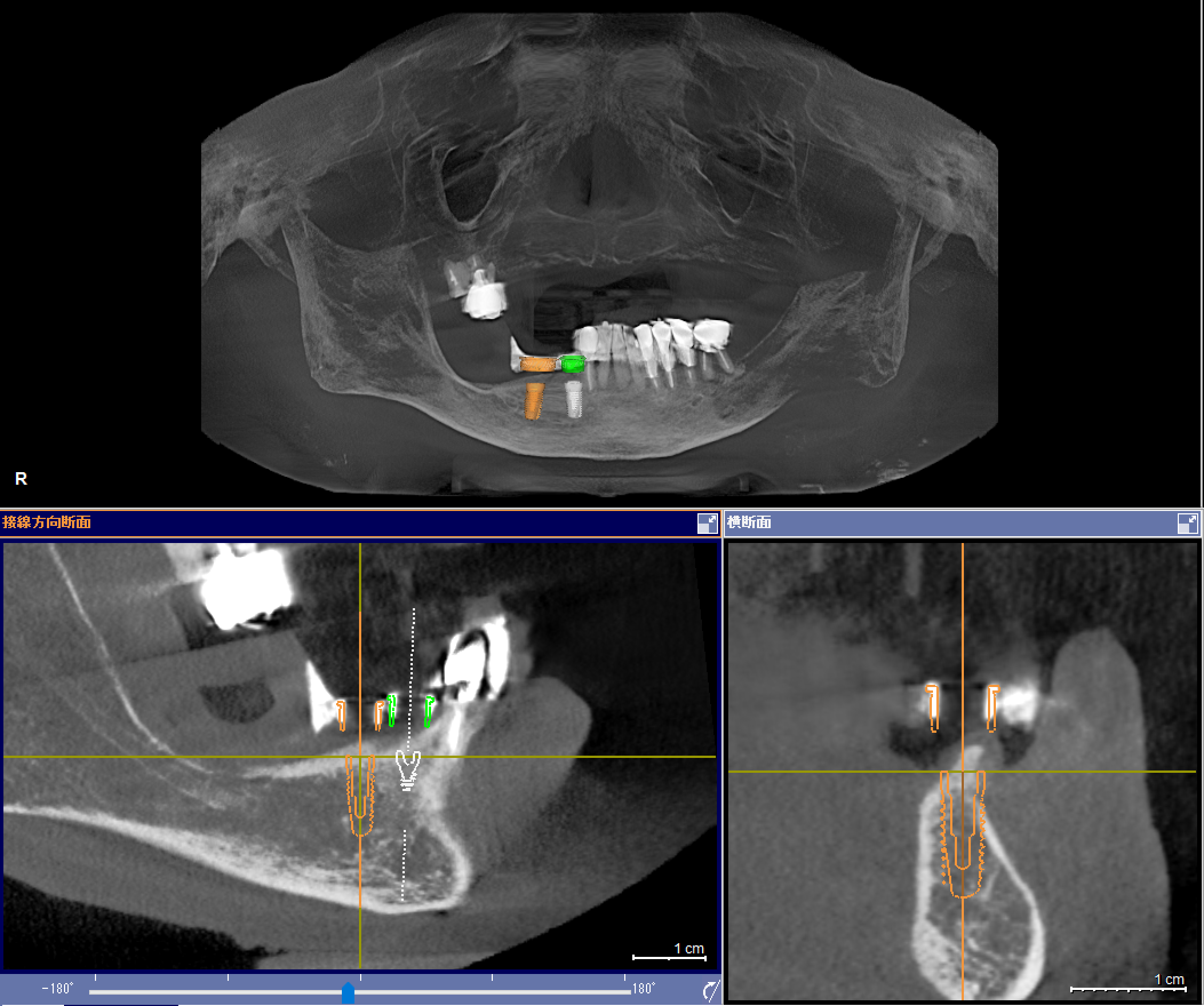

まず、右下4番部のCTです。 ↑これが理想的なボトムアップ診断であり安全な埋入位置です。(対合歯がなくすれ違い咬合)このCTだけをみるとそんなに難しくはない埋入であるように見えます。ただ、骨先端の尖っている部分(赤丸)が気になります。

↑これが理想的なボトムアップ診断であり安全な埋入位置です。(対合歯がなくすれ違い咬合)このCTだけをみるとそんなに難しくはない埋入であるように見えます。ただ、骨先端の尖っている部分(赤丸)が気になります。

先生方はここはどこだと思いますか?

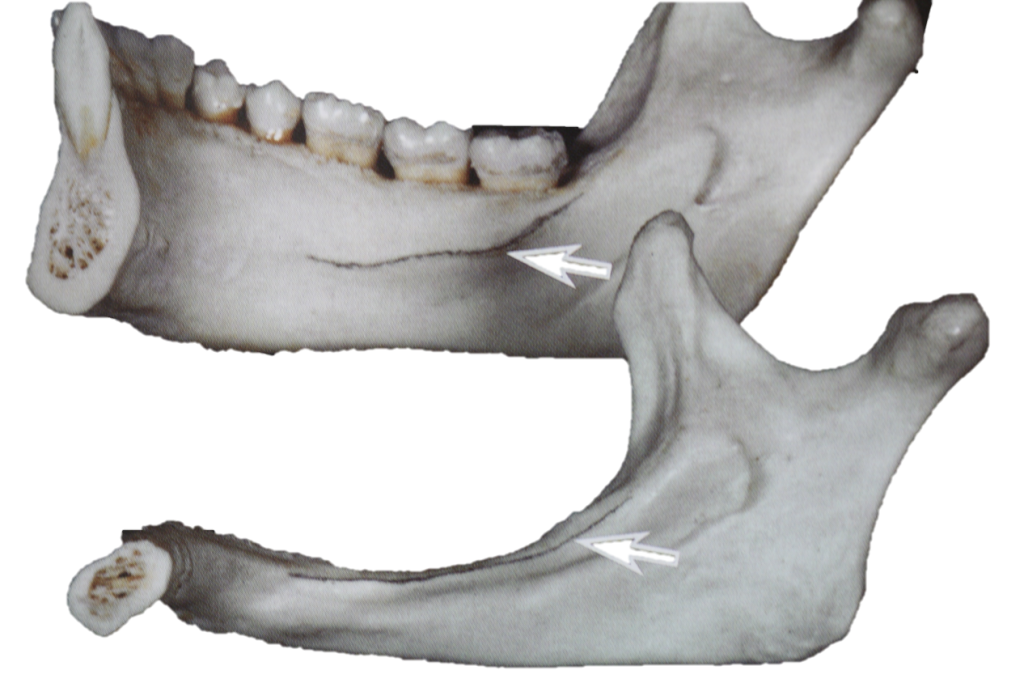

実際の模型です・・・・

↑CTの赤丸は模型ではこのエリアです。骨と歯肉はある程度比例しており、模型から想像すると歯槽頂は骨が薄く、頬舌にはかなり吸収しています。

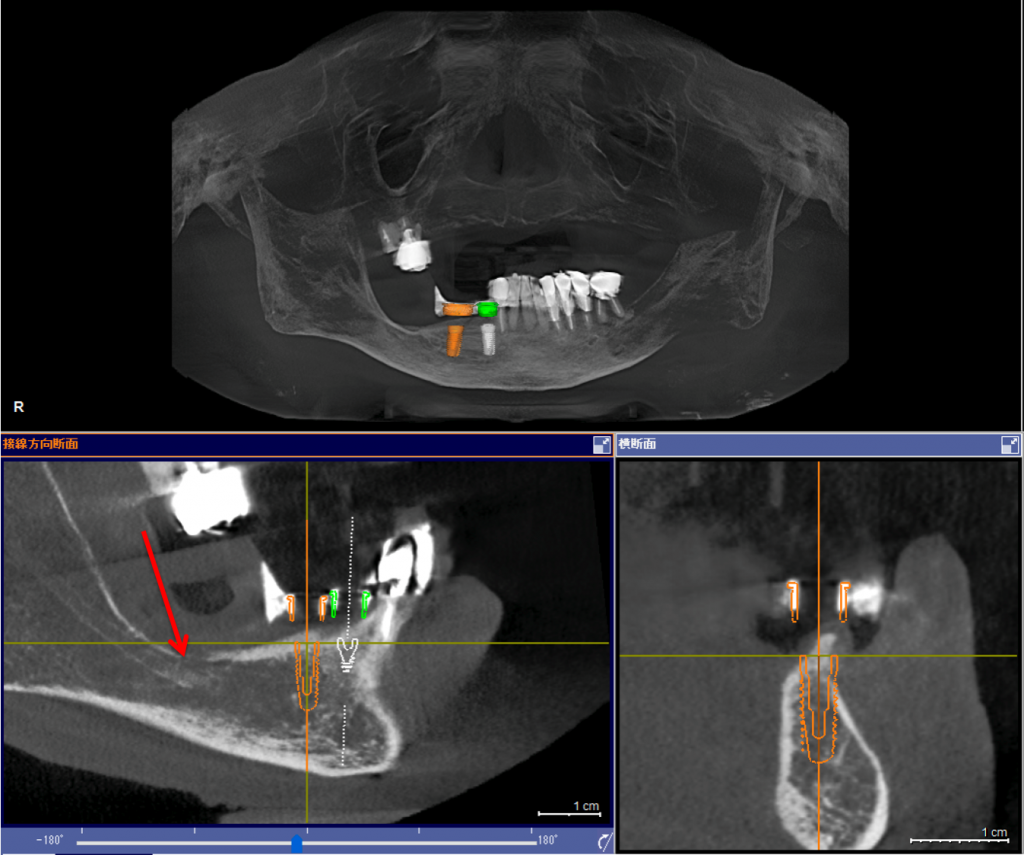

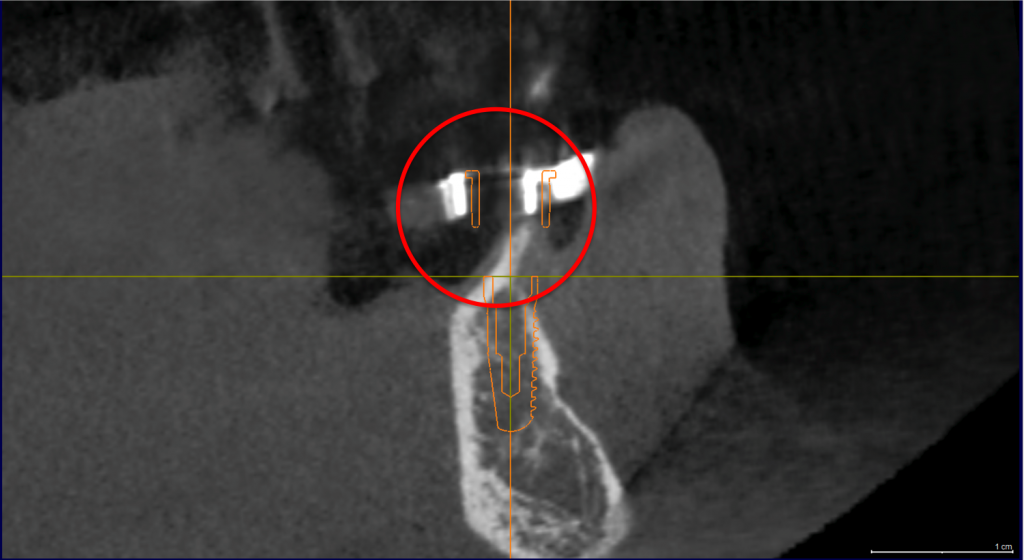

次に、5番部のCT像を見てみましょう! ↑5番部の遠心には下顎管が歯槽頂の直下にあるのがわかります。ちなみによく患者さんから「もっと骨が下がってしまうのですか? 大丈夫でしょうか?」との質問を受けます。

↑5番部の遠心には下顎管が歯槽頂の直下にあるのがわかります。ちなみによく患者さんから「もっと骨が下がってしまうのですか? 大丈夫でしょうか?」との質問を受けます。

先生方はどう答えますか?『大丈夫です。骨吸収は下顎管のところで必ず止まります。これ以上は吸収はしません』ですよね。

ちなみに舌側はどうでしょうか?

天然歯がある場合とない場合とで比較しましょう!

↑これが答えです。

↑天然歯があると舌側の顎舌骨は歯根部にあり吸収することはありません。

天然歯がないとどうなりますか?

↑これが歯がない時の顎舌骨筋です。(実際の患者さんケースです)

天然歯のない骨吸収像ってすごいですね!(しかしこれ以上骨が吸収することはありません)

ケースに戻りましょう!!

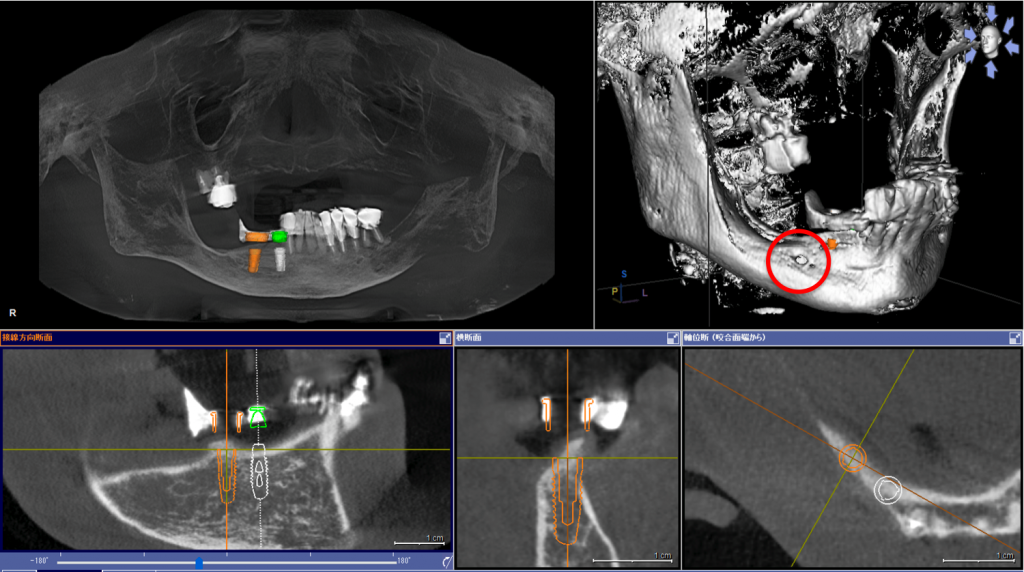

もう一度5番のケースの設計をみてみましょう。 ↑これも4番と同様に埋入位置はOKです。4番も5番もなるべくプラットフォームの部分の露出を少なくしての設計でガイドを製作しました。

↑これも4番と同様に埋入位置はOKです。4番も5番もなるべくプラットフォームの部分の露出を少なくしての設計でガイドを製作しました。

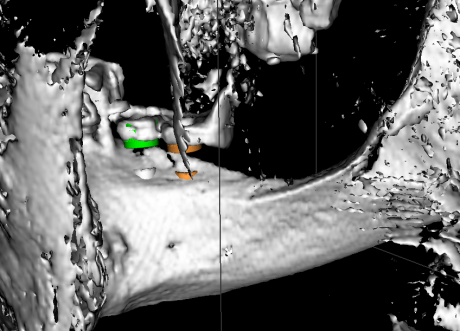

↑これがボトムアップの設計から作られたエールガイドです。

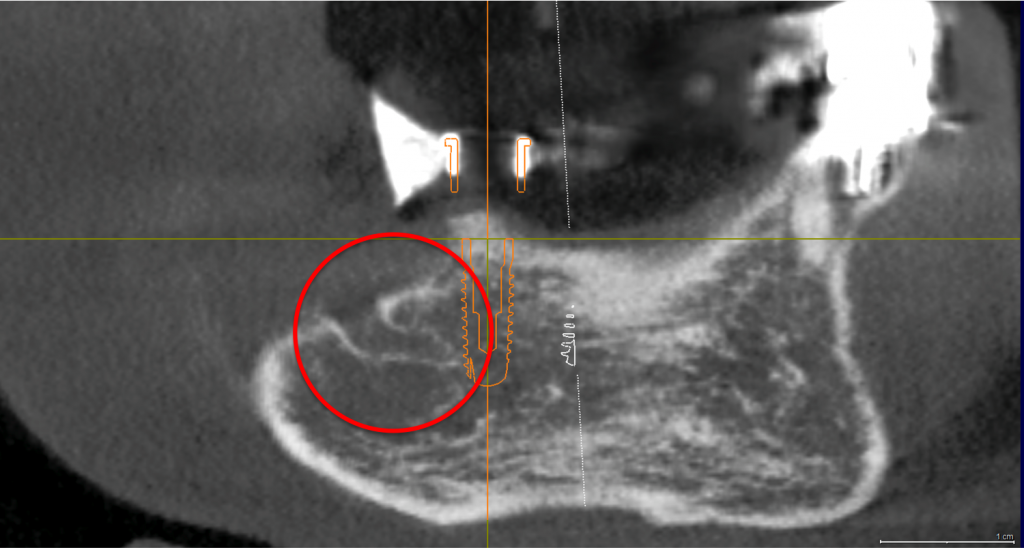

↑これがボトムアップの設計から作られたエールガイドです。模型とガイドを重ねると・・・埋入位置はこうなります。この状態(右側の2つの赤丸のマーキング)を見て、あまりに舌側に埋入ポジションがあることに驚きました。ボトムアップの設計ではここしかありません。

いつも講義で言うように、この小臼歯エリアは顎舌骨がなく舌側にパーフォレーションする危険がありますので、設計は非常に非常に正確でなければならないし、それに比例してピンポイントの精密なガイドが必要となります。

↑オトガイ孔の出口は、ボリュームレンダリングで確認すると埋入位置とは距離があり安全な位置です。

↑オトガイ孔の出口は、ボリュームレンダリングで確認すると埋入位置とは距離があり安全な位置です。

↑実際のところもっと遠心に埋入したかったのですが・・・、あまりに大きな切歯枝がオトガイループから出ていたために埋入位置を少しずらしてここにしました。

先生方は解剖で、この切歯枝はインプラントにどう影響すると思いますか?

一見危険であるかのように思えます。しかし実際には神経の終末枝であり、ここを挫滅したからといって下顎管の麻痺には影響はありません。

ドリリングするときにあまりにゆっくりに回転させると逆に枝を巻き込み大量に出血しますので、通常のように高回転(1400回転)でドリリングしてください。

実際には、4番も5番もあまりに舌側寄りであったため設計を変えることとし、頬側寄りの安全な埋入位置を考えました。逆に頬側寄りに設計すると、今度はインプラント体のプラットフォームが外(頬側)に出てしまいます。

先生方だったら、診断と設計、埋入計画はどうしますか???

従来の舌側寄りではあるがボトムアップでインプラント体のプラットフォームが出ないポジションを選ぶか?プラットフォームの先端は頬側寄りで外に出てしまう赤丸のポジションか?

↑舌側寄りがベストなポジション、頬側寄り(赤丸)が安全なポジションです。安全なポジションではインプラントプラットフォームは露出します。

自分の設計はベストなポジションよりも・・安心・安全なポジションを選びました。(豊洲に疑問を感じている小池都知事が言う安心安全?とは違いますが😂)

実際の埋入後のCTをご覧ください。インプラントは唇側に露出しましたが安全な位置で埋入しました。(ベストな位置とは違います)

本来ならば大きめのフラップを開けてGBRを行うところです。しかし患者は高齢(83歳)であり、時間をかけた侵襲を避けたいと考えました。再評価し必要であれば、二次的に角化歯肉を獲得する目的で遊離歯肉移植術を行う予定です。

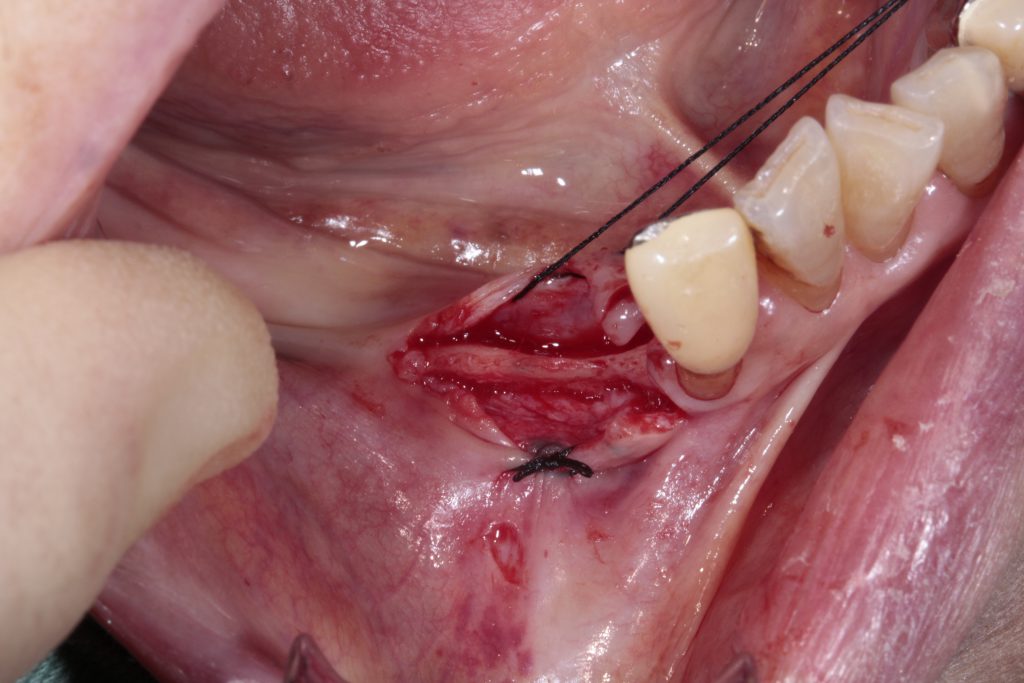

では、オペの画像をご覧ください。フラップを開けるとこの骨でした。 ↑先端がバードピーク状になっているCT画像は、実際はこのような骨になっています。

↑先端がバードピーク状になっているCT画像は、実際はこのような骨になっています。

(この先端の骨をバードピーク型骨と名付けました)

骨頂は厚さは2mm程度、非常に薄く、ガイドがないとオペをすることはできません。ガイドを使用してもフラップレスでは不可能です。さらに、インプラント体まで最終埋入できるガイドでないと、唇側の薄い方にインプラント体が流れてインテグレーションは困難となります。 ↑このようなシビアなケースでは、必ずフラップを開けてしっかりと確認しながら埋入オペを行うべきです。頬粘膜に4-0糸を巻きつけ、舌側にもテンションをかけて明視野を確保。

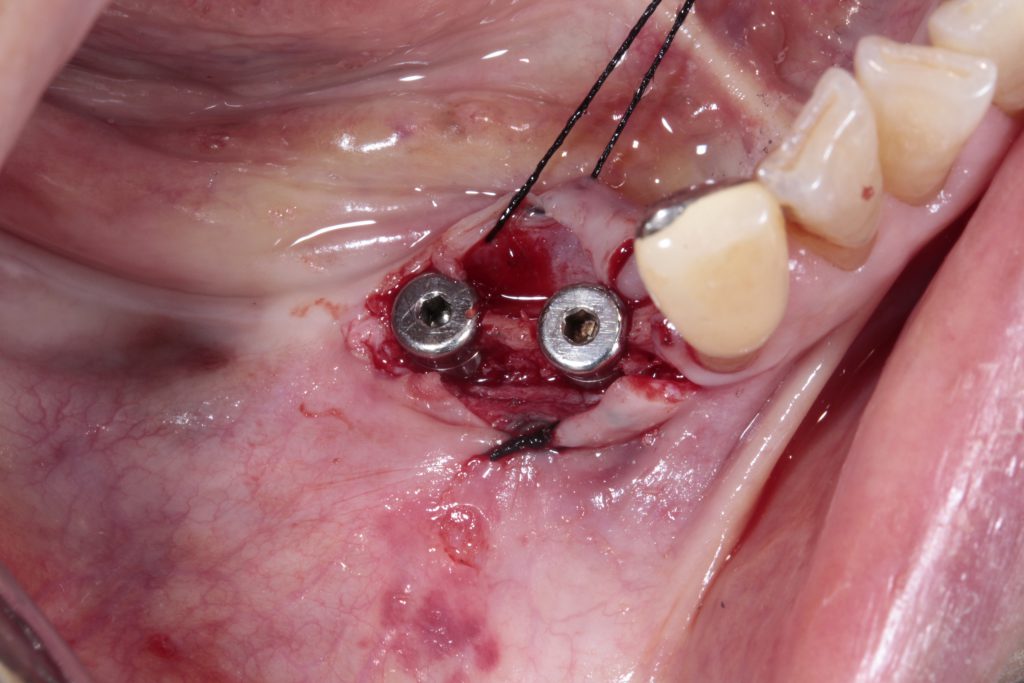

↑このようなシビアなケースでは、必ずフラップを開けてしっかりと確認しながら埋入オペを行うべきです。頬粘膜に4-0糸を巻きつけ、舌側にもテンションをかけて明視野を確保。 ↑ガイドをつけての埋入後

↑ガイドをつけての埋入後

3.8mmの幅で頬側にインプラント体の露出はあるもののしっかりとした初期固定が得られる。

オペ動画です。(YouTubeでご覧ください。チャンネル登録もお願いします)

エールガイドをアシスタントがしっかりと抑えていることにもご注目ください。

重要なポイントです。(左手で抑えて右手でバキューム)

動画では、実際のオペや埋入ポジションを学んでください。解説では、そこに至るCT診断の過程や解剖を勉強してください。やはりインプラントは診断とガイドで全てが決まります。

満足していただけましたでしょうか?

本会員はこれがあるから・・・特権です!

おまけです。

埋入後、6ヶ月後の状態です。GBRを行わなくてもこのように安定した状態です。さらに、遊離歯肉移植を行わなくても、安定した周囲組織が確保されています。現在、上顎に3本のインプラントを埋入し、ファイナルへ移行中です。